Альбом картин по географии внеевропейских стран.

Т-во «Просвещение» Фонтанка 52

С-Петербург 1899г.

Предыдущая статья здесь

Проход между Уральскими горами и Каспийским морем ведет в обширную низменность, которая на юге ограничивается краевыми кряжами Ирана, а на востоке отрогами центрально-азиатских гор; на севере она сливается со степями Сибири. Значительная часть этой огромной низины, получившей название Турана или Западного Туркестана лежит ниже уровня моря, представляя таким образом одну из самых обширных вдавленностей на поверхности земли. Каспийское море, занимающее площадь равную Швеции, лежит в наиболее глубокой впадине Турана; уровень его на 36 метр, ниже уровня Черного моря. Только Усть-Урт (200 м.), протянувшийся между Каспийским и Аральским морями нарушает однообразие равнины. Одна из характерных особенностей последней, пожалуй, нигде больше не наблюдаемая в такой степени, — это резкое колебание температуры времен года, дня и ночи. В Хиве (110 м.) лежащей на уровне Неаполя, р. Аму-Дарья замерзает на четыре месяца; зимою свирепствуют в Туркестане снежные буруны, а летом царит тропическая жара.

Проход между Уральскими горами и Каспийским морем ведет в обширную низменность, которая на юге ограничивается краевыми кряжами Ирана, а на востоке отрогами центрально-азиатских гор; на севере она сливается со степями Сибири. Значительная часть этой огромной низины, получившей название Турана или Западного Туркестана лежит ниже уровня моря, представляя таким образом одну из самых обширных вдавленностей на поверхности земли. Каспийское море, занимающее площадь равную Швеции, лежит в наиболее глубокой впадине Турана; уровень его на 36 метр, ниже уровня Черного моря. Только Усть-Урт (200 м.), протянувшийся между Каспийским и Аральским морями нарушает однообразие равнины. Одна из характерных особенностей последней, пожалуй, нигде больше не наблюдаемая в такой степени, — это резкое колебание температуры времен года, дня и ночи. В Хиве (110 м.) лежащей на уровне Неаполя, р. Аму-Дарья замерзает на четыре месяца; зимою свирепствуют в Туркестане снежные буруны, а летом царит тропическая жара.

«На севере страна представляет собою безпредельную степь, известную под именем киргизской степи. Широкою полосой протянулась она от реки Урала до Тянь-Шаня и составляет что-то среднее между травянистою степью и настоящею пустыней. Её почва-красноватая глина, иногда пропитанная солью; кое-где в ней встречаются и пески; растительность здесь хороша только весною, в апреле, летом же все высыхает и остается полынь да колючка.

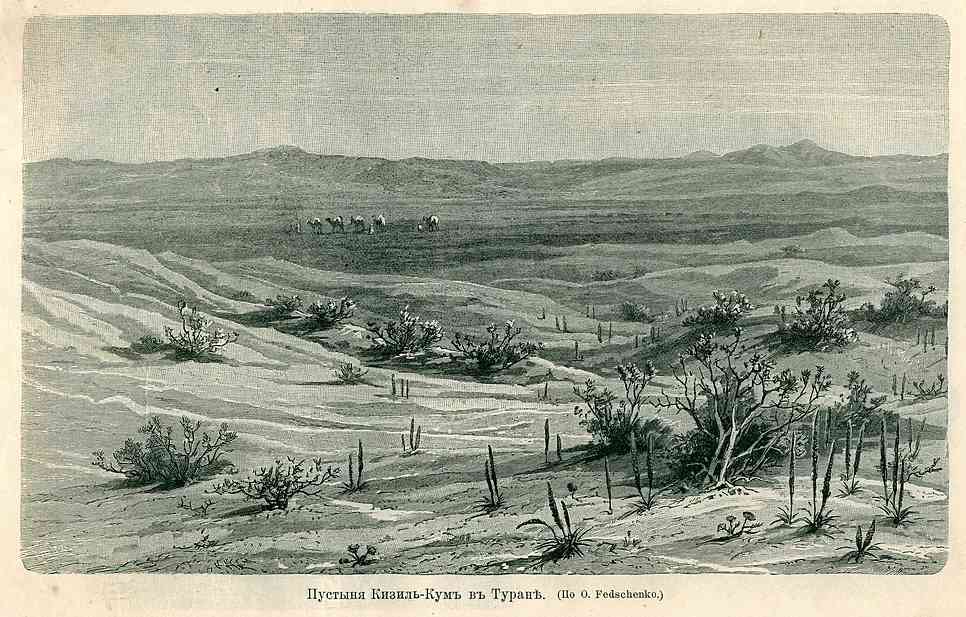

«Чем дальше к югу, тем равнина Туркестана все суше, бесплоднее. Дожди становятся все реже, солнце жжет невыносимее, степь все чаще прерывается солончаками и песками, и наконец страна получает вид настоящей пустыни со всею ее ужасной обстановкой. Самые большие из песчаных пустынь — пески Кизыл-кум (стр. 128) и Каракум. Как и в Сахаре, песок не лежит здесь ровным слоем, а скучен в виде огромных «барханов», которые медленно передвигаются ветром с места на место. На барханах лепится кое-какая растительность, но тощая и сухая. Наиболее распространен так называемый саксаул; его корни роются глубоко в песке, а на поверхность выходят лишь пучки веток, лишенные всяких признаков листьев. Только такие растения и могут жить в этих пустынях, где воздух до того сух, что трудно дышать, а песок нагревается до 50° Е. Человек здесь редкое явление; гораздо чаще попадаются табуны антилоп — джейранов, способных к быстрому, как ветер, бегу, да разнообразные песочного цвета ящерицы, между которыми один вид (Varanus caspius) достигает 2 аршин в длину. Немало здесь тоже скорпионов, змей и ядовитых пауков-фаланг.

«Мучителен переход через пустыни Туркестана. Караван верблюдов медленно движется по барханам; верблюды идут один за другим, высоко подняв безобразные морды и тяжело ступая огромными мягкими ступнями по горячему песку, который жжет ногу человека даже сквозь подошву сапога; глаза болят от блеска и красноватой пыли, что стоит в воздухе и придает небу, солнцу и всей окрестности какой то огненный колорит. От мучительной жажды пересыхает горло, а между тем до воды еще далеко; только к вечеру дотащится измученный караван к так называемому «колодцу», т.е. к яме в песке, где скопляется немного воды, да и то противной на вкус, солоноватой, тухлой, с пиявками, лягушками и мокрицами. Такие колодцы все на перечете, и все имеют свои названия.

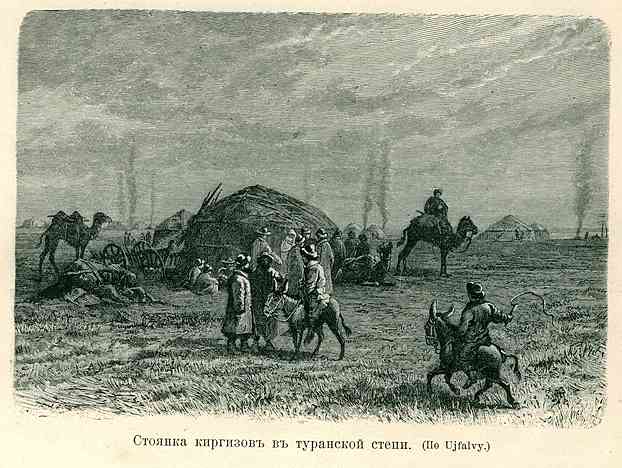

«Понятно, что в такой стране, как Туркестан, кочевники составляют большинство населения. В травянистых степях, расстилающихся в северной части равнины, и на горных пастбищах Памира и Тянь-Шаня кочуют со своими стадами киргизы (стр. 129). Их насчитывают до 3 миллионов душ, и площадь их кочевок равна половине Европейской России. Киргизы принадлежат к монгольскому племени, имеют узкие глаза, выдающиеся скулы, жидкую бородку. Считая себя за могометан, они не понимают религии Могомета и верят в колдунов и их заклинания. Живут они аулами, состоящими из нескольких «кибиток» или «юрт», т.е. шатров, сделанных из полукруглой деревянной решетки, обтянутой войлоком. Такое жилище легко построить, еще легче разобрать. Все богатство киргизов состоит в овцах, лошадях, верблюдах и коровах; поэтому их быт-настоящий пастушеский, кочевой. Летом беспечная кочевая жизнь их имеет в себе много приятного, но зимою она ужасна. Занесенный со всех сторон снежными сугробами и дрожа от стужи, киргиз почти не выходит из своей кибитки и жмется к разведенному в ней огню, в то время как порывы ветра потрясают убогую юрту.

«Понятно, что в такой стране, как Туркестан, кочевники составляют большинство населения. В травянистых степях, расстилающихся в северной части равнины, и на горных пастбищах Памира и Тянь-Шаня кочуют со своими стадами киргизы (стр. 129). Их насчитывают до 3 миллионов душ, и площадь их кочевок равна половине Европейской России. Киргизы принадлежат к монгольскому племени, имеют узкие глаза, выдающиеся скулы, жидкую бородку. Считая себя за могометан, они не понимают религии Могомета и верят в колдунов и их заклинания. Живут они аулами, состоящими из нескольких «кибиток» или «юрт», т.е. шатров, сделанных из полукруглой деревянной решетки, обтянутой войлоком. Такое жилище легко построить, еще легче разобрать. Все богатство киргизов состоит в овцах, лошадях, верблюдах и коровах; поэтому их быт-настоящий пастушеский, кочевой. Летом беспечная кочевая жизнь их имеет в себе много приятного, но зимою она ужасна. Занесенный со всех сторон снежными сугробами и дрожа от стужи, киргиз почти не выходит из своей кибитки и жмется к разведенному в ней огню, в то время как порывы ветра потрясают убогую юрту.

Далее из категории География > Азия > География: "Туркестан"