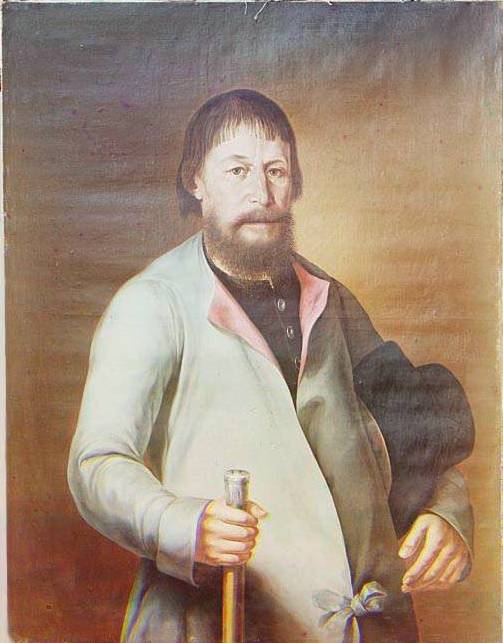

Хитроумно устроенный и точно работающий механизм часов вызывал искреннее изумление современников изобретателя

Хитроумно устроенный и точно работающий механизм часов вызывал искреннее изумление современников изобретателяОригинальные по устройству часы имели несколько циферблатов, взглянув на которые, можно было увидеть картину небосвода, проследить за движением Луны, за изменением ее фаз, увидеть, в каком месте небесного пути находится Солнце. На этих же часах можно было узнать не только о текущем годе, месяце, числе, но и обо всех церковных праздниках, приходящихся на этот год. Если год был обыкновенным, часы в феврале показывали двадцать восемь дней, а когда наступал високосный год, то двадцать девять. Причем с помощью обозначенных «меридианов» по часам можно было узнать местное время во всех точках земного шара. Работали часы с такой точностью, что одно из колес их механизма обращалось вокруг своей оси только один раз в четыре года. Сколько нужно было иметь терпения, упорства и воли, чтобы довести до конца эту титаническую работу! На циферблатах часов были начерчены слова: «Луна по небу летит», «Земной шар светит», «Ржевский купец Терентий Иванович Волосков».

Как известно, познания соединены между собою: в период работы над часами Волосков усиленно изучал механику и астрономию, а когда часы были готовы, изобретатель занялся оптикой. Терентий Иванович изготовил оригинальный телескоп, при помощи которого наблюдал и ночные светила, и Солнце. Он так увлекся рассматриванием небесных явлений, что его зрение пострадало.

Рассказывают, что на склоне лет Волосков часто тосковал и просил жену «завесить часы», замечая при этом: «Мне грустно смотреть на них. Все труды наши суета сует». Это уже был надлом души замечательного ржевского самоучки. Остаток дней своих он посвятил богословским делам. Умер Терентий Иванович Волосков в 1806 году.

После смерти изобретателя его часы были проданы ржевскому купцу Образцову за 700 рублей, а потом переданы Тверскому музею, открывшемуся в 1866 году. По позднейшим сведениям, часы Волоскова перед Великой Отечественной войной еще экспонировались в Ржевском краеведческом музее. После войны следы уникальных часов обнаружить не удалось. Вероятно, их увезли оккупанты. Но одни из первых часов, созданных замечательным изобретателем, и сейчас можно увидеть в Калининском государственном объединенном историко-архитектурном и литературном музее.

В заключение отметим, что в XIX веке производство красок, созданных Т. И. Волосковым, было успешно продолжено его внучатым племянником Алексеем Петровичем Волосковым, неоднократно награждавшимся за их отменное качество: в 1818 году — медалью на Владимирской ленте с вычеканенной надписью «За полезное»; в 1833 году — такой же медалью и почетным перстнем с эмалью. В 1851 году волосковские краски получили официальное признание за рубежом— бронзовую медаль Всемирной выставки в Лондоне.

Экспедиция заготовления государственных бумаг России использовала краски Волоскова для печатания бумажных денег.

Далее из категории История технологий: "Возвращение в 1969-й"